14. August 2025

Imperfektion als Gegenentwurf: Warum weniger Perfektion zu mehr Innovation führt

In unserer Mini-Serie „AI @work“ fragen wir, wie Künstliche Intelligenz unsere Arbeit verändert – und wie wir als Menschen darauf reagieren. Nach dem Blick auf die kognitiven und sozialen Effekte geht es nun um einen Perspektivwechsel.

In einer Welt, die nach digitaler Perfektion strebt, zeigt sich immer deutlicher: Der Mut zur Unvollkommenheit kann der Schlüssel zu echtem Fortschritt sein. Dieser Artikel untersucht, wie Imperfektion als bewusster Gegenentwurf zu überperfektionierten KI-Lösungen neue Wege für Innovation und menschliche Verbindung eröffnet.

Die KI-Revolution und ihre täglichen Updates

Beinahe täglich werfen Firmen neue KI-Modelle auf den Markt oder veröffentlichen Updates zu bestehenden: LLAMA 3.2, Claude 3.5, ChatGPT 4o. Für jeden Anwendungsfall gibt es ein KI-Modell.

Sie möchten einen digitalen Assistenten? Pi.ai stellt einen sozial-intelligenten Assistenten bereit. Schnelleres Programmieren? Der Copilot von Github übernimmt das Code optimieren. Doch werfen die Modelle und der tägliche Rückgriff selbige Frage auf: Entfremden wir uns durch KI-Tools von unserer realen Welt – und wenn ja, wie könnte eine Alternative aussehen?

Eine kritische Betrachtung

Ist KI zu perfekt?

Aus heutiger Perspektive ist diese Frage eindeutig mit „Nein“ zu beantworten. KI-Modelle neigen zum Phantasieren, sie erfinden Dinge, die nicht existieren und zwingen die Nutzer:innen dazu regelmäßig zu hinterfragen, was im Chat ausgegeben wird. Auch Bildgeneratoren sind nicht frei von Fehlern. Zur Wahrheit gehört aber auch – die Entwicklung von KI-Modellen erfolgt exponentiell. Vor fünf Jahren hätte niemand daran gedacht, E-Mails oder Vorlagen von einem Chatbot erstellen zu lassen. Chatbots vor fünf Jahren konnten Schlagworte mit Help-Artikeln verknüpfen und das nicht immer gut. Heute gibt es Bots mit API-Anbindung zu beinahe jedem LLM und diese lassen sich so individuell – automatisch und sogar in der passenden Voice einsetzten.

Die Geschwindigkeit dieser Entwicklung führt zu fundamentalen Fragen: Wenn KI-Systeme immer besser werden, besser sogar als wir, was bedeutet das für unsere menschliche Kreativität und unseren Umgang mit Fehlern? Die Antwort könnte in einem bewussten Gegenmodell liegen.

In Zahlen

Das unaufhaltbare Wachstum der Künstlichen Intelligenz

Wurden 2013 noch 5,17 Milliarden US-Dollar private Investments in die Entwicklung von künstlicher Intelligenz gesteckt, so waren es auf dem Höhepunkt 2021 132,36 Milliarden Dollar (Quelle: Stanford AI Index Report). Auch wenn in den Jahren 2022 und 2023 mit 103,4 und 95,99 Milliarden Dollar an Investitionen weniger Geld floss, so bleiben die privaten Investitionen auf einem nach wie vor hohen Niveau. Die Marktforscher von MarketsandMarkets gehen davon aus, dass bis 2027 der Umsatz mit KI auf 407 Milliarden US-Dollar anwachsen wird.

Diese enormen Investitionssummen zeigen: Die Industrie setzt auf Perfektion und Optimierung. Doch parallel dazu wächst das Bewusstsein für die Schattenseiten dieser Entwicklung – und die Sehnsucht nach authentischen, unperfekten Erfahrungen.

Die dunkle Seite der Perfektion

Auswirkungen auf die Selbstwahrnehmung

Im Jahr 2017 verabschiedete die französische Nationalversammlung das Décret n° 2017-738 du 4 mai 2017 relatif aux photographies à usage commercial de mannequins. Zu Deutsch: „Dekret Nr. 2017-738 vom 4. Mai 2017 über Fotografien von Models für kommerzielle Zwecke.“

Hinter diesem sperrigen Namen verbirgt sich ein Gesetz, welches in der medialen Berichterstattung als „Photoshop-Gesetz“ Berühmtheit erlangte. Bilder von Models, die veröffentlicht werden und die eine Form der manipulativen Bildbearbeitung erfahren haben, müssen in Frankreich seither den Hinweis „Photographie retouchée“ – zu Deutsch „Bild wurde retuschiert“ sichtbar tragen.

Die Politik erkannte eine besorgniserregende Entwicklung: Junge Menschen fühlen sich schlecht, weil sie die unrealistischen Schönheitsideale, die auf Werbeplakaten präsentiert werden, nicht erfüllen konnten – egal wie sehr sie sich auch bemühen.

Die wissenschaftlichen Fakten sprechen eine deutliche Sprache

Die Folgen sind dramatisch: Eine Meta-Analyse von Saiphoo & Vahedi (2019) mit über 36.000 Teilnehmenden zeigt, dass insbesondere stark bearbeitete Bilder erheblich zu Körperbildproblemen beitragen und das Risiko von Essstörungen erhöhen. Weitere Studien bestätigen dies für Bilder in den sozialen Netzwerken. Eine Untersuchung des Bulimia Project von 2023 zeigt große Parallelen zwischen KI-Bildern und retuschierten Bildern in der Auswirkung auf die Selbstwahrnehmung: 40% der von KI generierten „idealen Körperbilder“ zeigten unrealistische Körperproportionen. Zur Wahrheit gehört aber auch, es fehlt an umfassenden Langzeitstudien zur Auswirkung von KI-Inhalten auf die Psyche.

Das „Pretty Prototype Dilemma“ – Getting Things Not Done

Auch im Technologie-Bereich gibt es eine vergleichbare Entwicklung, die Innovationen bremst: das „Pretty Prototype“-Dilemma. Viele Entwickler:innen und Teams halten Prototypen und MVPs zurück, weil sie vermeintlich nicht gut genug aussehen. Dies führt dazu, dass Entwicklungen verzögert werden und im schlimmsten Fall scheitern, weil zu einem frühen Zeitpunkt zu viel Zeit in das Design gesteckt wird.

Dabei geht es nicht um die generelle Gestaltung, sondern um einen übergroßen Perfektionismus. Getrieben von der Sorge, dass eine Anwendung nicht schön genug ist, entsteht so eine große Verzögerung und ein Verbrauch von Ressourcen, der zum Entwicklungszeitpunkt eines Prototypen nicht notwendig ist.

Studien zeigen: Etwa 70% aller Startups scheitern nicht an schlechten Ideen, sondern an zu später Markteinführung. Der Perfektionismus-Falle fallen dabei besonders technologie-affine Gründer:innen zum Opfer, die jeden Code-Schnipsel optimieren wollen, bevor sie ihr Produkt zeigen. Laut aktuellen Daten scheitern 90% aller Startups letztendlich, wobei die kritischste Phase zwischen Jahr zwei und fünf liegt – genau dann, wenn viele noch an der „perfekten“ Version arbeiten, statt Feedback zu sammeln.

Der revolutionäre Gegenentwurf

Imperfektion als Strategie

Die Körperpflegemarke Dove etwa begann bereits 2004 ihre „Campaign for Real Beauty“ und stellte echte Frauen in unterschiedlichen Körperformen, ethnischen Herkünften und unterschiedlichen Altersgruppen in den Mittelpunkt. Und Dove ist nicht allein. Das Sportunternehmen Nike machte mit Imperfektion-Kampagnen auf sich aufmerksam. Der Luxusmodekonzern Gucci warb ebenfalls mit Menschen, die nicht dem typischen Schönheitsideal der Werbung entsprachen (Dokumentation in Vogue).

Die Lean-Startup-Revolution

Für Prototypen und MVPs hielt Eric Ries 2011 in seinem Buch „The Lean Startup“ bereits fest, dass das Vermeiden von Überperfektion und das frühzeitige Veröffentlichen von Anwendungen zu schnellerem Feedback führt, welches dann Produktverbesserungen mit sich bringt. Empirische Fallstudien zeigen: Wer ein MVP früh launcht und konsequent Nutzerfeedback einarbeitet, steigert deutlich die Chance, den Produkt-Markt-Fit zu erreichen und langfristig erfolgreich zu sein.“

Harvard Business Review warnt: Viele Startups vernachlässigen einen entscheidenden Schritt im Lean‑Startup‑Prozess – die Erforschung der Kundenbedürfnisse vor dem Produkttest. Stattdessen drängen sie zu früh mit voll funktionsfähigen Produkten in den Markt – oft mit fataler Konsequenz, wenn der Markt die Lösung nicht braucht.

Überperfektionismus führt daneben auch zu einem Phänomen das als „Paralysis by Analysis“ bezeichnet wird, zu Deutsch: Entscheidungslähmung durch Überanalyse. Vorhandene Marktchancen gehen so verloren, weil Produkte zu spät oder überhaupt nicht realisiert werden.

Mut zu weniger Perfektionismus: Quick and Dirty Erfolgsgeschichten

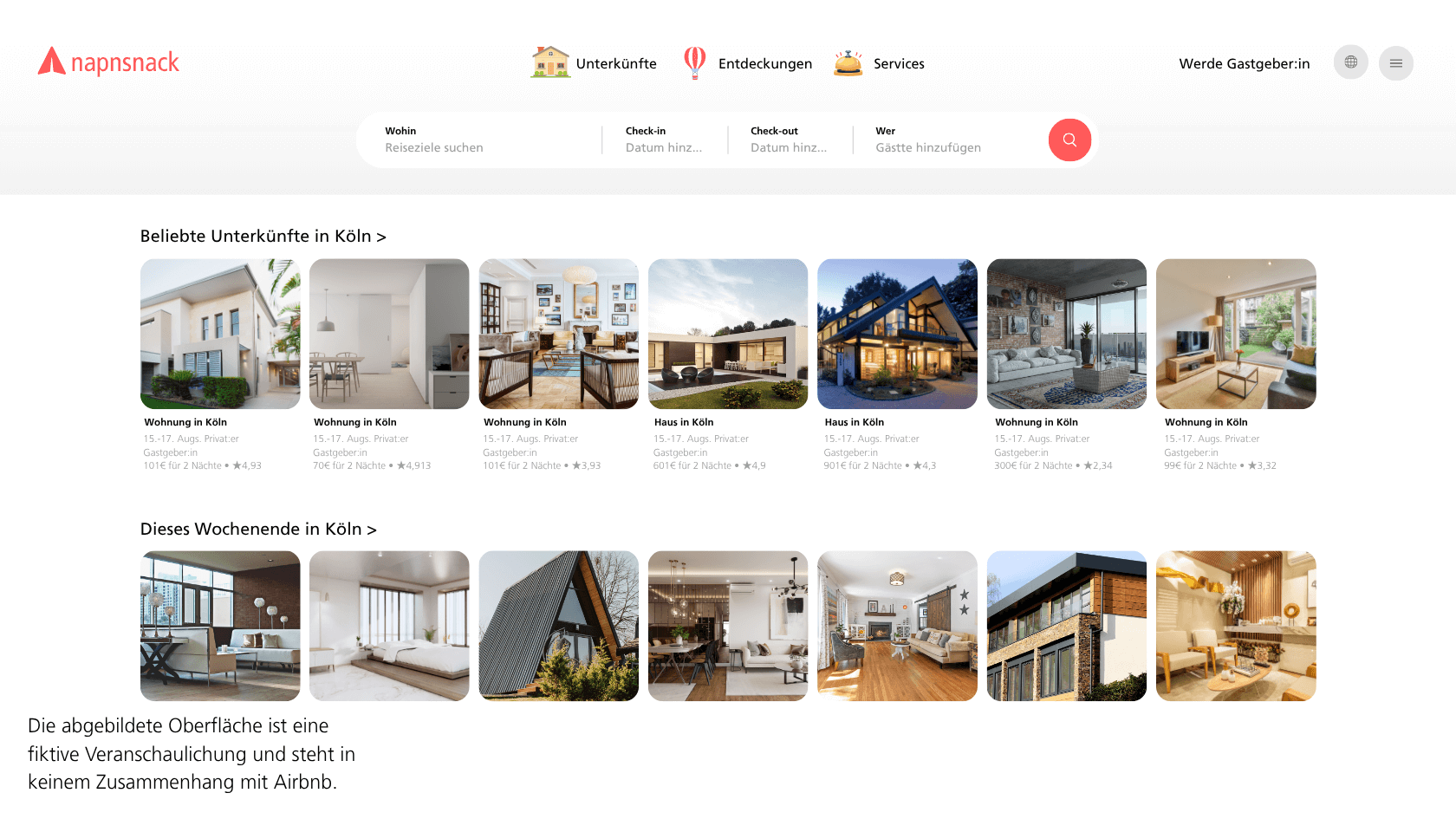

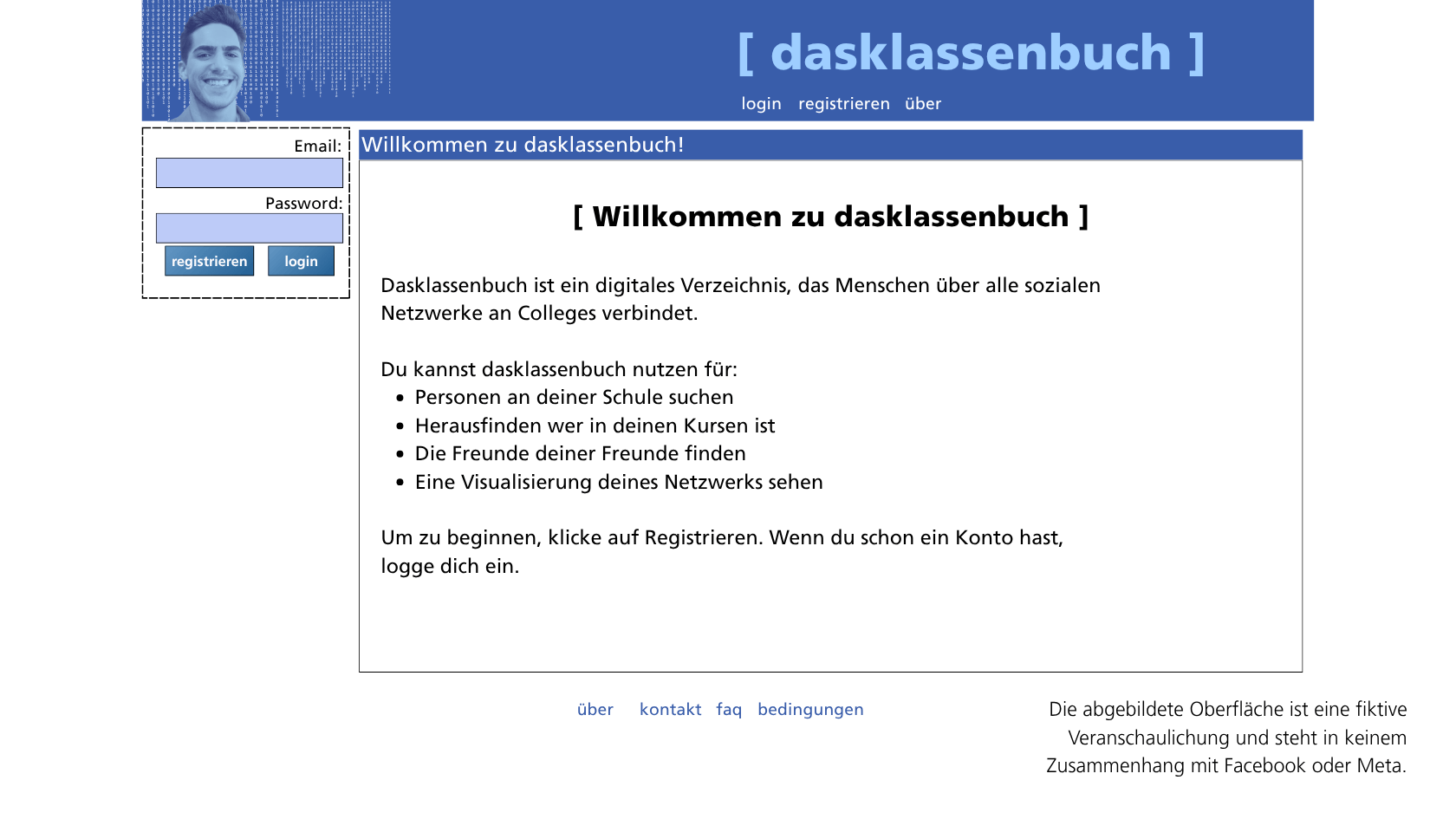

Die Reihe an Unternehmen und früheren StartUps die es erfolgreich geschafft haben, dieses Dilemma zu umgehen ist lang und beinhaltet viele prominente Beispiele.

Die neurologische Verankerung

Schönheit im Unperfekten

Eng verknüpft mit den Zen-Buddhismus findet sich Wabi-Sabi – das Konzept der Wahrnehmung von Schönheit (ausführlich erklärt im Japan House London) und damit Kintsugi das Goldflicken. Schalen werden zerbrochen und mit Urushi-Lack, Kittmasse und Goldpulver geflickt. Es entstehen unperfekte Schalen die eine unbeschreibliche Ästhetik haben.

Warum unser Gehirn Imperfektion liebt

Unperfekte Dinge bleiben im Gedächtnis. Es ist der Riss in der Wand, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das menschliche Gehirn ist so gebaut, dass es an Unvollkommenheiten festhält, stärkere Reaktion darauf erzeugt und so bleibende Erinnerungen schafft (Forschung der Stanford University zur Aufmerksamkeit). Die Reaktionen reichen dabei von Überraschung über Neugierde aber auch zu Frustration. Was bleibt, ist eine emotionale Verbindung.

Neurowissenschaftliche Studien zeigen: Unser Gehirn ist evolutionär darauf programmiert, Abweichungen und Unregelmäßigkeiten zu bemerken. Diese „Anomalie-Detektion“ war überlebenswichtig und macht heute Imperfektion zu einem mächtigen Tool für Aufmerksamkeit und Erinnerung.

Fehler und Scheitern als Innovationstreiber

Ein Raum, der keine Fehler zulässt und auf Perfektion getrimmt ist, wird scheitern. Kein Raum für Fehler bedeutet kein Raum für Innovation.

Die Penicillin-Revolution: Ein Fehler rettet Millionen Leben

Alexander Fleming forschte 1928 an Staphylokokkus Bakterien. Er machte Urlaub und vergaß in seinem Labor Petrischalen mit Bakterienkulturen (Originalarbeit im British Journal of Experimental Pathology). Bei seiner Rückkehr aus den wohlverdienten Ferien stellte er fest, dass sich ein Schimmelpilz in den Nährschalen breitgemacht hatte. So weit so gewöhnlich, doch stellte Fleming fest, dass rund um den Pilz eine Zone existierte, in der sich die Bakterien, an denen er forschte, nicht angesiedelt hatten. Diese Schludrigkeit führte zur Entdeckung von Penicillin und damit zur Entwicklung von Antibiotika, die seither aus der Medizin nicht wegzudenken sind.

Die Mikrowelle: Vom geschmolzenen Schokoriegel zur Küchenrevolution

1945 forschte ein Ingenieur Namens Percy Spencer an Radartechnologie zur Erkennung von Flugzeugen im zweiten Weltkrieg – genauer gesagt an Hochfrequenzeinrichtungen – dem Magnetron (Dokumentation im Popular Mechanics). Er bemerkte eines Tages, dass das Magnetron bzw. dessen Strahlung den Schokoriegel in seiner Hosentasche geschmolzen hatte. Dies war der Anfang der Entdeckung der Mikrowelle.

Unachtsamkeiten und Fehler, Ungenauigkeiten und Imperfektion sind die wesentlichen Treiber von Innovation. Entweder findet man durch Fehler zufällig neue Dinge, kommt auf neue Ideen oder aber lernt dazu und kommt damit einen Schritt weiter in der Entwicklung.

Das Beste aus beiden Welten

Mit KI zum Prototyp

Doch neben zu viel Perfektion bietet KI etwas Spannendes: Sprachmodelle eröffnen die Möglichkeit ohne tiefes Programmierwissen mit etwas Aufwand einen Prototypen zu erstellen.

Die Vorteile der KI-gestützten Prototyp-Entwicklung

KI-Tools demokratisieren die Produktentwicklung. Wo früher Teams von Entwickler:innen nötig waren, können heute Einzelpersonen mit einer guten Idee schnell funktionsfähige Prototypen erstellen. Die Kunst liegt darin, die Balance zwischen KI-Unterstützung und bewusster Imperfektion zu finden.

- Geschwindigkeit: Von der Idee zum ersten Prototyp in Stunden statt Wochen

- Niedrige Einstiegshürden: Keine jahrelange Programmiererfahrung nötig

- Iterative Verbesserung: Schnelles Testen und Anpassen möglich

- Fokus auf Kernfunktionen: KI übernimmt Boilerplate-Code, Menschen konzentrieren sich auf Innovation

Praxisbeispiel aus der Kreativbranche: Der Creative Analyzer von Ströer

Ein perfektes Beispiel für das Überwinden des „Pretty Prototype Dilemmas“ ist die Entwicklung des Creative Analyzers im Strategie- und Innovationsteam bei Ströer. Statt monatelang an einer perfekten Version zu feilen, wurde das Tool früh gelauncht und kontinuierlich weiterentwickelt – ganz im Sinne des „Imperfektion“-Ansatzes.

Die Entstehungsgeschichte zeigt: Das Team widerstand dem Drang, erst die „perfekte“ KI-Lösung zu entwickeln. Stattdessen wurde ein funktionsfähiger Prototyp schnell in den Markt gebracht – als eines der ersten Tools seiner Art. Diese bewusste Imperfektion ermöglichte es, frühzeitig Feedback zu sammeln und das Tool schrittweise zu verbessern. Heute wird der Creative Analyzer permanent weiterentwickelt, basierend auf echten Nutzererfahrungen statt theoretischen Annahmen.

Das Ergebnis dieser mutigen Herangehensweise: Ein Tool, das nicht nur technologisch innovativ ist, sondern auch praktisch funktioniert. Die erfolgreiche Mövenpick-Kampagne ist nur ein Beispiel dafür, wie aus einem „unperfekten“ Start eine echte Innovation entstehen kann. Mehr Details zu diesem wegweisenden Ansatz finden Sie im Ströer Blog-Artikel.

Der Creative Analyzer beweist damit: Wer das „Pretty Prototype Dilemma“ überwindet und früh launcht, kann bereits an der Weiterentwicklung arbeiten – während andere noch an der Perfektion feilen.

Fazit

Die Zukunft gehört der bewussten Imperfektion

In einer Welt, die zunehmend von algorithmischer Perfektion geprägt ist, wird bewusste Imperfektion zum Unterscheidungsmerkmal. Unternehmen, die den Mut haben, nicht perfekt zu sein, schaffen authentische Verbindungen zu ihren Nutzer:innen. Die Herausforderung liegt darin, die Balance zu finden: KI-Tools nutzen, wo sie Prozesse beschleunigen, aber gleichzeitig Raum für menschliche Kreativität, Fehler und Überraschungen lassen.

Die erfolgreichsten Produkte der Zukunft werden vermutlich jene sein, die das Beste aus beiden Welten vereinen: Die Effizienz der KI und die Authentizität der Imperfektion. Denn am Ende suchen Menschen keine perfekten Maschinen, sondern echte Verbindungen und Erlebnisse – mit all ihren wunderbaren Unvollkommenheiten.

Medieninhalte in diesem Blogbeitrag wurden mithilfe von KI erstellt.

References

106 must-know startup statistics for 2025. (2020, February 2). Embroker. www.embroker.com/blog/startup-statistics/

Blitz, M. (2016, February 24). Who invented the microwave, and how? Well, it started with an accident. Popular Mechanics. www.popularmechanics.com/technology/gadgets/a19567/how-the-microwave-was-invented-by-accident/

Brynjolfsson, E., & Perrault, R. (n.d.). AI Index. Stanford.edu. Retrieved July 29, 2025, from hai.stanford.edu/ai-index

Grabe, S., Ward, L. M., & Hyde, J. S. (2008). The role of the media in body image concerns among women: a meta-analysis of experimental and correlational studies. Psychological Bulletin, 134(3), 460–476. doi.org/10.1037/0033-2909.134.3.460

Grassini, S., & Koivisto, M. (2024). Understanding how personality traits, experiences, and attitudes shape negative bias toward AI-generated artworks. Scientific Reports, 14(1), 4113. doi.org/10.1038/s41598-024-54294-4

Hamburger, E. (2014, August 12). Slack is killing email. The Verge. www.theverge.com/2014/8/12/5991005/slack-is-killing-email-yes-really

Harvard business review - ideas and advice for leaders. (n.d.). Harvard Business Review. Retrieved July 29, 2025, from hbr.org

Harvard Business Review (2021) „Why start-ups fail“, 1 Mai. Verfügbar unter: https://hbr.org/2021/05/why-start-ups-fail

Hundreds Register for New Facebook Website. (n.d.). Thecrimson.com. Retrieved July 29, 2025, from www.thecrimson.com/article/2004/2/9/hundreds-register-for-new-facebook-website/

Kotashev, K. (2024). Startup Failure Rate: How Many Startups Fail and Why in 2024? failory. https://www.failory.com/blog/startup-failure-rate

Khanna, D., Nguyen-Duc, A. und Wang, X. (2018) „From MVPs to pivots: a hypothesis-driven journey of two software startups“, arXiv [cs.SE]. Verfügbar unter: arxiv.org/abs/1808.05630.

Lang, S. (2024, February 9). Famous or not, the consequences of AI-generated images are already here for women. Capsule NZ. capsulenz.com/think/impact-of-ai-generated-images/

MarketsandMarkets - revenue impact & advisory company. (n.d.). MarketsandMarkets. Retrieved July 29, 2025, from www.marketsandmarkets.com

Introducing Nike Well Collective: How Nike supports body, mind and life (ohne Datum) Nike.com. Verfügbar unter: about.nike.com/en/newsroom/releases/nike-well-collective

Ries, E. (2011). The lean Startup: How constant innovation creates radically successful businesses. Portfolio Penguin.

Saiphoo, A. N., & Vahedi, Z. (2019). A meta-analytic review of the relationship between social media use and body image disturbance. Computers in Human Behavior, 101, 259–275. doi.org/10.1016/j.chb.2019.07.028

Schilling, J. (2025, May 21). Wenn Kreation auf KI trifft: Mövenpick überzeugt im Creative Analyzer. Stroeer.de. blog.stroeer.de/creation/wenn-kreation-auf-ki-trifft-moevenpick-ueberzeugt-im-creative-analyzer/

Siegler, M. G. (2010, September 21). Distilled from Burbn, Instagram makes quick beautiful photos social (preview). TechCrunch. techcrunch.com/2010/09/20/instagram/

Startup failure statistics: Why do they fail? (2024). (2024, April 14). Llc-New. https://www.llc.org/startup-failure-rate-statistics/

Santangelo, V. und Macaluso, E. (2013) „Visual salience improves spatial working memory via enhanced parieto-temporal functional connectivity“, The Journal of neuroscience: the official journal of the Society for Neuroscience, 33(9), S. 4110–4117. Verfügbar unter: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.4138-12.2013.

Sheng, J. u. a. (2025) „Top-down attention and Alzheimer’s pathology affect cortical selectivity during learning, influencing episodic memory in older adults“, Science advances, 11(24), S. eads4206. Verfügbar unter: doi.org/10.1126/sciadv.ads4206.

(N.d.-a). Dove.com. Retrieved July 29, 2025, from www.dove.com/us/en/campaigns/purpose/real-beauty-pledge.html

Marani, F. (2021) The Gucci Beauty tales • Catherine Servel, Vogue. Verfügbar unter: www.vogue.com/article/the-gucci-beauty-tales-catherine-servel (Zugegriffen: 12. August 2025).

(N.d.-c). Businessinsider.com. Retrieved July 29, 2025, from www.businessinsider.com/how-airbnb-started

Kintsugi: Japanese repair technique – (2023) Japan House London. Verfügbar unter: www.japanhouselondon.uk/read-and-watch/kintsugi/ (Zugegriffen: 12. August 2025).

(N.d.-e). Nih.gov. Retrieved July 29, 2025, from pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2048009/

(N.d.-f). Gouv.Fr. Retrieved July 29, 2025, from www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034580217.